編集・発行人 吉澤淳一

我孫子市つくし野6-3-7

| 我孫子の景観を育てる会 |  |

第86号 2018.7.21発行 編集・発行人 吉澤淳一 我孫子市つくし野6-3-7 |

建築家・工学博士 野口 修(会員) |

||

| 4-1.起点:武者小路実篤邸跡と志賀直哉邸跡 | ||

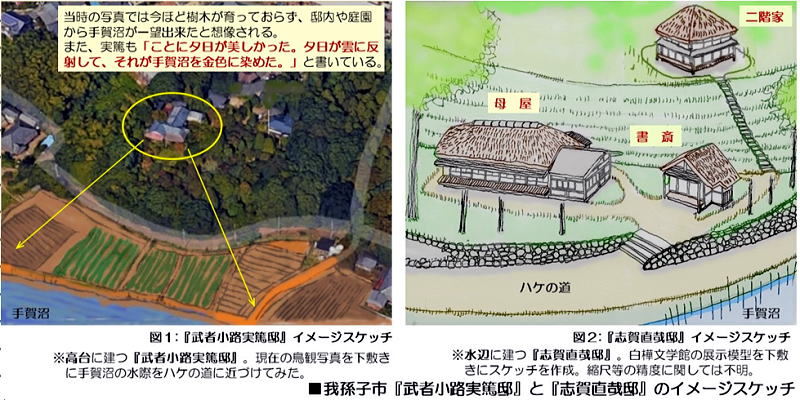

| 我孫子市の白山地区に残る『武者小路実篤邸跡』を訪ねた。現在は私有地なので、門の外から覗くことしかできないが、庭木が刈り揃えられて庭園、建物とも大切に保存されているように感じられた。 一方で、緑地区の雁明緑地に残る『志賀直哉邸跡』のことも気になった。こちらは現在、ハケの道沿いの跡地に再移築・復元された「書斎」と「母屋」の間取りを写した基壇が野外展示されている。敷地の崖上には「二階家」と呼ばれた離れもあったようだが、志賀の移転後、地元の旧家に移築されたらしい。 ともに白樺派を代表する文人であり、学習院中等科からの親友でもあった武者小路実篤と志賀直哉が、我孫子に移住した経緯は、叔父にあたる嘉納治五郎の勧めで天神山(緑地区)に住んだ柳宗悦の誘いで、先に志賀が移住し、志賀の誘いで実篤が移ってきた。 ところで、先に挙げた二人の邸宅跡を比較すると、創作者としての方向性の違いが浮き彫りになる。 まず、二人の邸宅が建っていた場所に注目してみる。武者小路実篤が大正5(1916)年から同7年まで暮らした邸宅は、手賀沼を見下す崖の上に建っている。 |

実篤はここで白樺派の“芸術共同体”を体験した後、理想郷「新しき村」の建設に向け、日向(宮崎県児湯郡木城村)に移住する。このことから当時の実篤は、「新しき村」の構想を温めながら手賀沼地域を俯瞰する“鳥の目”のような、建築学で言う都市計画的視点で我孫子の景観を捉えていたのではないか? 一方、志賀直哉が大正4(1915)年から同12年まで暮らした邸宅は、当時、手賀沼の水辺に面したハケの道沿いに建っていた。日本近代文学において“写実の名手”と称えられた志賀はこの地で、「暗夜行路」や「和解」、我孫子を題材とした「雪の日」や「流行感冒」などを執筆した。そして、これらの作品における志賀の目は、草木の陰影や質感までも細かく観察し、描写する“虫の目”のような、建築設計者的視点で景観を捉えており、武者小路実篤のそれとは正反対の方向から物事を見ていたように思われる。 「我孫子景観基礎研究 その4」では、こうした推察を基に武者小路実篤と志賀直哉が我孫子に残した邸宅跡から出発し、その後の人生を辿ることで、彼らが創作に向けた視点の変化について考えてみたい。 |

|

|

||

| ■もどる | ||