編集・発行人 中塚和枝

我孫子市緑2-1-8

Tel 04-7182-7272

編集人 中塚和枝

| 我孫子の景観を育てる会 |  |

第112号 2022.11.19発行 編集・発行人 中塚和枝 我孫子市緑2-1-8 Tel 04-7182-7272 編集人 中塚和枝 |

現代都市における街路樹と景観、都市デザインの関係に関する考察 建築家・工学博士 野口 修(会員) |

||

| 1-1.街路樹、景観、都市デザインの概観 | ||

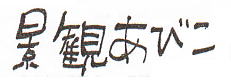

| 本誌第79号で、昭和2年に書かれた杉村楚人冠の随筆「天狗の巣」を紹介したことがある。我孫子停車場前の大通りに植えられた30本程の桜が天狗巣病にかかったことを心配した文章だったが、筆者としては、樹木の心配とは別に停車場の景観にも目が向けられていることに着目した。楚人冠曰く、来訪者を迎える、町のシンボルとも言うべき通りに病の樹木が放置されているようでは、東京から来た人に無粋と思われそうで気になって仕方がないといった内容だったが、桜を景観要素、すなわち「街路樹」と捉えている。 現代日本において「街路樹」とは、市街地の道路である街路に植えられた樹木のことで、道路法第2条において「道路の付属物」と定義され、同条2項2号で道路管理者が設けるものとされる。こう言うと何ともつまらなく感じてしまうが、歴史を紐解いてみると、アジア最古、最長の道に数えられるグランド・トランク・ロードに列植された樹木がはじまりであるとか、日本でも平城京の都大路に貧しい人が飢えないよう、モモやナシの並木があったなど、実際の景観を見たくなるような話が残っている。 都市を結ぶ幹線道路が整備され、人や物の交通が富を生むと意識され始めた時代、徒歩や馬車で移動する人々に日陰をつくって休憩の場を提供したり、中心市街地において行き場を失った人の非常食になったりと、元は実利から始まり、経済の発展と共に都市の美観向上や環境づくりが「街路樹」設置の主な目的とされるようになったのではないか。 そして、社会が成熟し、情報化が進む現在「街路樹」はより周到にデザインされる。エリザベス女王の国葬で棺が運ばれたルートのように全世界に映像が配信される国家的儀式が行われる街路では、葬列を挟んで沿道に集まる民衆の背景となる位置に植えられ、馬に乗った軍人が映える高さに枝が切り揃えられている。凱旋門に向かうパリのシャンゼリゼ通りなどにも同様の意図が感じられる。 ところで、近代以降の日本の都市では、開国後の1867(慶応3)年、横浜の馬車道にヤナギとマツが植えられたことを理由に「近代街路樹発祥之地」と書かれた石碑が建っていると聞き、訪ねてみた。 初期の並木は関東大震災で焼失し、現在は1977年以降に植えられたアキニレに代わっているが、関内ホールのレリーフなどに当時の写真が残っている。(写真2) |

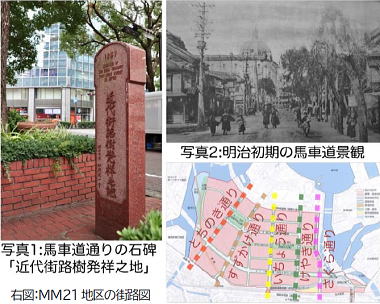

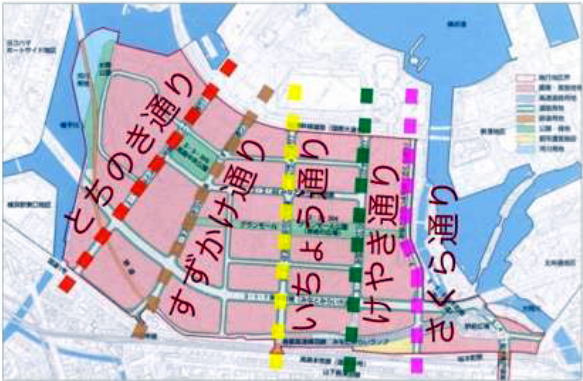

街路樹は昔からあるので"近代"と区切る根拠に否定的な論説も見受けられるが、馬車道の各商店が店の前に植樹したのがはじまりであること、石碑は地元商店街の呼びかけで1979年に建立されたことから、街路樹を用いた地域のセルフプロデュースが成功した事例と考えるべきではないかと思った。(写真1) また横浜市と言えば、街路設計に関わって何度も訪ねた黎明期の「みなとみらい21」地区(以後、MM21)を思い出す。MM21事業では、総面積約186haにおよぶ都市基盤が、埋立事業、港湾整備事業、土地区画整理事業の手法で整備された。新興の埋立地だった1985〜90年代前半の日本社会はバブル期で、次々と街区が埋まり最新のビルが建ち並ぶイメージの都市デザインだったと思う。ここでは歩行者の移動ネットワークが大切にされ、キングとクイーン、2本の海に向かう縦方向の軸を、グランモールと名付けた横軸が貫通する3本のモールを中心に都市空間の様々な動線が計画された。キングやクイーンといったネーミングは、「横浜三塔」と呼ばれる、神奈川県庁本庁舎(キング)、横浜税関(クイーン)、横浜市開港記念会館(ジャック)の愛称に由来するもので、新しい塔(ビル)が建ち並ぶ軸の名称を横浜の旧い塔からとっている。 ここで注目すべきは、海に向かう縦の"通り"の名称を植樹した街路樹からとっている点だろう。すずかけ通りやいちょう通りなど、通りの幅員や位置付けを考慮して選定された街路樹が、地区全体の目印として機能している辺りが、この頃の都市デザインらしい。(下の図版参照) |

|

MM21(みなとみらい21)地区の街路図 |

||

| (P2へ続く) | ||

|

||

| ■もどる | ||