今野 澄玲(我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課)

●利根川水郷ラインを走っていると、カーナビが急に「茨城県に入りました」とアナウンスし、数分後に「千葉県に入りました」と再度千葉県にいることを知らせてくれる場所があるのをご存じですか。場所としては、NECから少し東の豊かな緑の森の中にあたります。「古利根沼」の周辺ですと、お伝えするとわかりやすいでしょうか。カーナビが所在地を頻繁に更新してくれるのは壊れているのではなく、ここは取手市小堀(おおほり)地区といいます。こうなったのには少し歴史的な理由があります。

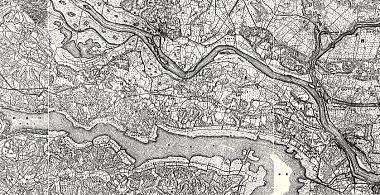

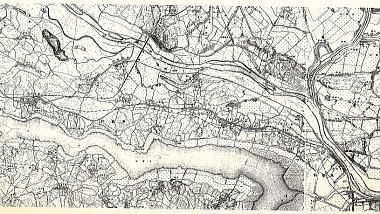

●古利根沼の歴史は浅く、沼以前は利根川でした。明治時代から始められた利根川の治水事業の一環でできた沼です。明治14(1881)年の迅速図を見てみると、利根川が蛇行していることがわかります。この利根川をまっすぐにした結果、切り離されたところが古利根沼になります。古利根沼付近の利根川をいまのような流路にするための工事は明治44年から開削がはじまり、大正5(1916)年に完成。切り離し工事自体は上流部を大正3年に開始し、翌年には水流が遮断、下流部は大正4年にはじまり、堤防が完成したのは両部合わせて大正9年でした。これで、小堀地区がいまのように利根川の南に位置するようになりました。このことにより、利根川によって分断された小堀地区の生活の利便性を確保するために利根川の渡しができました。

2.その景観

|

| 秋の古利根沼 |

●古利根沼の魅力は「もともとある豊かな自然」と「歴史的背景のある人工的な地形」の共存だと考えます。まずは、豊かな自然を見ていきましょう。

● 古利根公園・自然観察の森

●古利根沼の沼縁では、たくさんのトンボやチョウを見ることができます。これは、トンボが育つために必要な水辺があることが大きな要因であり、この地にチョウが食べる草が豊富にあるためです。これらの昆虫は、春先から秋ごろまで観察することができます。そして、彼らの住みかには、湿地帯の減少から日本でも少なくなっているハンゲショウをはじめ、かわいらしい小さなピンクの花がつく野草サクラダテなども私たちの目を楽しませてくれます。古利根沼に目を向けると、漢字で翡翠と書く美しい緑のカワセミと出会えますし、冬には越冬のために来たコガモをはじめ、パンダのようなミコアイサに会えるかもしれません。また、沼では魚も釣れるので、沼縁りに佇む太公望が景色のアクセントになっています。

●古利根沼のほとりには芝原城があります。この城は永正年間(1504年ごろ)に築かれ、いまもその土塁や空堀などの城郭跡を確認することができます。では、なぜこの地に城ができたかというと、それは、古利根沼が利根川の跡地であったことが関わっています。城ができたときの利根川はもちろん川筋が変わる前です。城跡はちょうど利根川のカーブにあたる見とおしのよい場所に築かれていることから、守りの要(かなめ)にしたと考えられます。

|

| 波除不動 |

●あわせて古利根沼の南側に「波除不動」が立っています。江戸時代、この付近は利根川の洪水による崖の崩落に悩まされていました。言い伝えによれば、享保3(1718)年にこの地に不動尊を安置したところ、その後、いかなる洪水でも崖が崩落することがなくなったそうです。このことからも、古利根沼はかつて利根川だったこと、また、波除不動をおまつりしたことから、急カーブであったため、水の流れが激しかったことが伺えます。

●杉村楚人冠は手賀沼の景観を守るために保勝会を立ち上げたとき、「一度壊してしまった自然は戻ることはない」と手賀沼干拓に警鐘を鳴らしました。私もそのとおりだと思います。ただ、古利根沼を見ると、壊してしまった自然も、月日が経てば自然と人が寄り添っていき、新しい、素敵な景観が生まれることもあるのだと、時の流れに教えられた気持ちになります。

|

| 明治13年測量 |

|

| 昭和3年測量 |