結局、宮崎県での成功は、岩切氏の強力なリーダーシップによるところが大きく、福岡市の大博通りも含む、その他多くの事例が「何故、ヤシの木を植えたのか?」と、後世に"謎"を残すことが多い。

淡路島でも昭和30年代、宮崎県に倣って『淡路島全島亜熱帯植物園構想』という計画があったようで、ヤシの木、ブーゲンビリア、グァバなどの植物を全島に栽培・植樹したらしい。島の玄関口は異国情緒を高めた南国のイメージで、日が昇る東海岸には亜熱帯植物を多く用い、西海岸には松、梅、椿など日本的な雰囲気のあるものをと、島全体の植栽をデザインしていたようだ。その後立ち消えて、現在では「何故、ヤシの木を植えたのか?」整備している国道事務所も詳細を知らない"謎"になったらしい。

これは筆者の想像だが、島の景観デザインは観光戦略とも直結することから、功罪を気にする首長が変わった段階で前任者の案は一新され、中途半端な状態で残されたのではないか?

5-2.福岡市の緑化計画

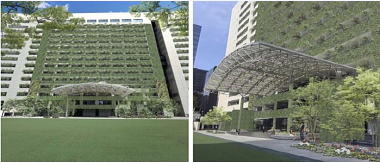

福岡市の街路樹を調べはじめて知ったことだが、現在、福岡市役所本庁舎を1万本の植栽で緑化する"天神の森"プロジェクトが進んでいるらしい。福岡市役所は、環境建築家とも称されるエミリオ・アンバースが設計に参加したアクロス福岡と近く、公開されたパースの通り緑化されれば、福岡市街の天神に結構なスケールの"森"ができるのではないかと思った。今年の7月に公募で事業者が選定され、来年3月には工事が完成するとのことだ。

きる。

|

| 写真4:雛壇状の建物が植物で覆われたアクロス福岡 |

|

|

| 写真5:福岡市役所本庁舎と地下鉄空港線の緑化イメージパース。 総事業費は本庁舎が約3億4500万円、地下鉄各駅が計約2億9500万円 |

東京の渋谷駅周辺で100年に一度と称する大開発が実に長く複雑に進み、驚くような値段のレストランや高級ブランド店が軒を連ねている。そして、こうした店に入れず暑い街をブラつく若者を見て、誰のための開発なのか?と思うことがある。緑化した方が良いとは言わないが、福岡市の方向性から学ぶことは多いかもしれない。

宮崎県の観光を支えた岩切章太郎は「大地に絵をかく」理念を持って、ヤシの木を植え、ブーゲンビリアの普及に務めたという。我々にも身近な街路樹や植栽を育て、水辺を中心とした街全体の景観を描くことが出来るのではないかと思った。 (続く)