| 依頼された八景歩き | 10月17日(金) 〜「高野山台地の八景と古墳を巡るコース」を歩いて〜 令和6年熟年備学・継続学級 ウェルビーJ6 井原 秀幸 |

●日立アカデミーから日立坂では、アカデミーの概要・歴史や敷地内の植生について学び、敷地内の湧水を垣間見ることもできました。ハケの道沿いでは湧水が流れる高野山ビオトープに泳ぐメダカに癒されました。少し急な水神山古墳坂を頑張って上り香取神社にお参りし、水神山古墳に到着。存在感の大きな前方後円墳が私たちを待っていました。そこでは今回のテーマでもある古墳について、古墳時代や我孫子に点在する古墳群を丁寧にご説明いただき、ひととき悠久の昔に思いを馳せました。

|

| ビオトープの前でガイドの説明を聞く メンバーのみなさん |

●我孫子在住歴は長いものの、?我孫子のいろいろ八景?を巡ったのは初めてというメンバーも多く、改めて地元を知る良い機会になりましたが、これもガイド役を引き受けてくださった堀さん、三上さん、飯沼さんのおかげです。改めてお礼を申し上げ、貴会のご発展をお祈りします。

ありがとうございました。

|

| 手賀沼を望む前原古墳の前で記念撮影 |

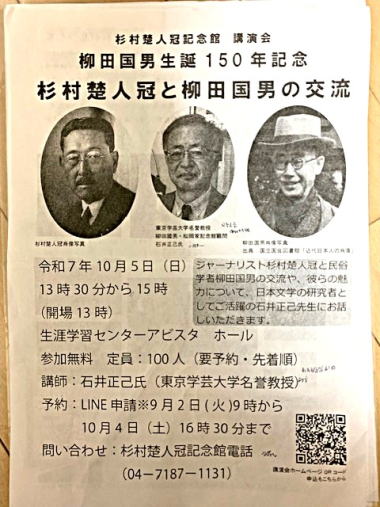

| 講演会 | 「杉村楚人冠と柳田國男」を聴いて 10月5日(日) 講師:石井正巳氏(東京学芸大学名誉教授、 柳田國男・松岡家記念館顧問) 深津 紘(会員の友人) |

●小説家として既に名を成していた夏目漱石を朝日新聞に招聘し、2人共朝日新聞の社員として、小説家とジャーナリストという異なる立場ではあるが交流を深めていったことは容易に想像できる。

|

●1932年の「猿子のぼる」や1935年の「続続湖畔吟」の紹介のところで、田舎の稲の露が根元から葉末まで昇ることの真偽のほどを学者に尋ね、それが否定されても、「どうも腑に落ちない」と納得していないことを書くと、柳田國男は自身の経験や見たことを引き合いに出して「猿子のぼる」は実際あるのだと共感してもらっている。また更に、万葉集の和歌にも「葉のぼる露」という句はいくらでもある、と応援している。さすが民俗学者である。

●4年後には楚人冠が和歌山方言集を出していたことに対して、「くわしく拝見し、面白き事多く一人にて楽しみて候」と伊豆の今井浜に立ち寄って、そこからはがきを出している。2人が共感できる考え方で結ばれていたことが良くわかるはがきの内容であるが、それを石井先生が分かりやすく紹介してくださり、2人の関係に認識を新たなものにした次第です。

●楚人冠全集を読んだ柳田國男が「幸い杉村君の罵倒によって多くの明治大正の愚かさの存在を学び得るのである」と絶賛しているのも痛快に感じました。そして友情溢れるコメントを残しているのも印象的でした。

●私は我孫子に住むようになってまだ12年ほどであるが、白樺派の志賀直哉や武者小路実篤などが我孫子を愛し、別荘として住んでいたことを知ってはいましたが、杉村楚人冠という変った名前のジャーナリストが住んでいたのを知ったのはずっと後の事でした。

●今回この講演会に参加をしたのは、平成28年に我孫子をより良く知るための講座があり、そこで素晴らしい人達と知り合いになり、交流が続いているが、その中の2人から誘われて今回の講演会に参加することになった次第です。今回の講演で杉村楚人冠という偉大なジャーナリストが景観を守る運動をしていたことを知りました。そしてその精神をお2人が引き継いでおられることも知った良い機会になりました。ありがとうございました。