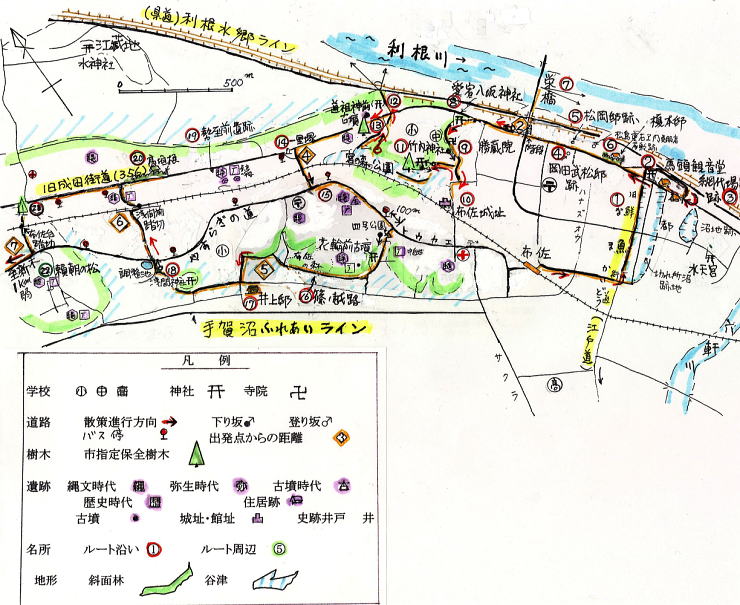

元"川港町"布佐 と "緑"の布佐台の散策

| 道順ご案内 |

<マップ利用上のポイント>

散策距離:総延長6.5㎞。

マップには出発点からの㎞が記載されています。それを見て時間配分しながら散策してください。

散策の仕方によっては時間配分を間違えることもありますので、散策は(1)~(10)間3㎞弱のルートと(10)以降3.5㎞のルートに分けて計画を立てることをお勧めします。

注意事項:国道356号(成田街道)、利根水郷ラインを横断する時は短気を起こさぬよう。

バスの利用:(10)以降3.5㎞のルートを散策する際は、バス時間を布佐南口で調べた上で出かけて下さい。

バスは布佐南口から布佐平和台を縦断、新木駅南口行きと、布佐近隣センター・経由消防署・356号線経由天王台行きの2方向のバスがあります。

名所丸番号は文章中では(数字)に変えています。

これは、○数字はブラウザによっては文字化けすることがある理由によります。ご了承ください。 ■名所解説へ

●布佐の散策は、JR成田線・布佐駅の北口から出発します。

駅前から成田線に沿い東方向に進みます。350mほど行くと薬局店のある交差点に来ます。

この交差点を左右に延びる道が(1)なま街道※で、江戸道とも呼ばれた路です。この交差点を左折します。道の左側には"切れ所沼"がありました。

成田街道(356号線)を渡った所には(2)布佐馬頭観音堂があります。

●この観音堂から堤防沿い下流側300m付近が網代場跡です。トラック道路の横断は大変危険ですので、後で栄橋から見ることを推薦します。

|

|

| 馬頭観音から見た◆(なま)街道 ※「◆」は魚を3つ重ねた字 |

旧網代場 |

| ●馬頭観音堂から堤防沿いに旧道を下流側に200m程行き、右折すると成田街道に出ます。 途中では土蔵の裏庭が覗かれます。この付近の家は、明治~昭和に亘る川港町全盛時名残の土蔵造りのお店です。 堤防沿いの町であった名残は成田街道を西に進んでも古式な家があることで当時の繁栄が覗われます。 |

|

| 土蔵造りの"つくり味噌屋"さん | |

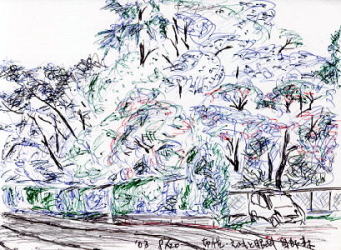

| ●榎本眼科の素晴らしい森林屋敷を過ぎた左手にスーパーがあります。 其処から4軒目は中央気象台長と東京帝大教授をなされ、日本の気象観測の基礎を作られた(4)"岡田武松邸跡"です。 数年前まで残っていた大正時代の古く朽ちた洋風書斎は崩壊してしまいました。 |

|

|

|

| 榎本邸屋敷森 | 上流からの栄橋 |

栄橋から下流を眺めると左に(3)網代跡一帯を望めます。栄橋から戻って階段を下り、200m進むと布佐台に向う坂の左手に (8)"愛宕神社" があります。

|

|

| 布佐台坂袂の愛宕神社 | 和田幼稚園正門右手の城址高台の樹木 |

その小路をそのまま下がると右手に布佐中学校と竹内神社が右に見えます。下り切って少し進むと右手に竹内神社の松並木参道が見えます。竹内神社に向かわずに真直ぐ路沿いに進むと和田幼稚園にくる。

幼稚園の門右手に見える小山が、(10)"布佐城址(伝承和田城址)" とされる地である。この城址も元は台地であったものが、成田線開設工事などで切り取られて僅かに残った高台です。

次の布佐台散策は別に機会にして一区切り付けるのも良いかもしれません。

踏切を渡って駅に引き返して下さい。

別途散策する方は、布佐駅南口から、病院西角を右折し布佐城址を経由します。

|

|

| 宮の森公園入り口 | 元大澤教授別荘東屋跡付近からの利根川 |

(14)"布佐一里塚" は石碑のみです。

成田線の陸橋を渡り、(15)"間戸公園" から、第1回景観奨励賞受賞の布佐平和台住宅地区を通る。当自治会は主体的に緑地協定を定めて街並の緑化に努め、緑豊かな潤いのある素晴らしい景観を守っている。

(16)"篠の越路" に入るには佃のバス停先100m坂手前を右折し4号公園を下り、ミントバレーコートを過ぎ右手の小路に入る。"篠の越路"は、大きな樹林に覆われる小路と村里の原風景が創る素晴らしい空間が広がる。

|

|

| 向うから右折(写真左)して(16)"篠の越路"に入る | 井上邸正門 |

|

●(17)"井上邸" 江戸時代から相馬新田の開拓に貢献された代々の名主邸で、その歴史的景観が保たれて居る。また地域に相島工房を開放し、様々な芸術文化活動を展開している。第3回景観賞を受けている。 ●(18)"浅間神社" 浅間神社の社叢はスタジイ林が大部分であるが、タブノキ・アカガシ優占林分も見られる。 |

| 浅間神社 |

|

●来た道を戻り、900m行くと右手に病院のある交差点に来ます。その左手、布佐台バス停南側のスダジイ(椎)、欅が(21)成山邸保全樹木 です。 ●以上で散策ガイドは終わります。 |

| 成田街道沿いの高垣根 |

<参考> (22)頼朝の松

"頼朝の松"は現土地所有者の自宅裏畑中にあったが、20~30年前に枯渇した。今は幻のものとなったが参考に記載した。

文責・梅津