名 所 解 説(その2)

我孫子の香取神社創立の時代は不詳であるが、5世紀末〜6世紀初頭に物部小事が大軍を率いて大和から来て定住し、その後に香取神社を祀ったとされる。延喜式(927)における神宮の称号は、伊勢神宮を除けば藤原氏の氏神、香取神宮と鹿島神宮に限られている。日本書紀に「その神、今東国の楫取の地にあり」とあり、カトリは舟の楫取りの意であり、また万葉集には「大船の香取の海」と歌った歌のあることから地名と考えることも出来る。香取神宮の古文書の中には、「海夫注文」と称して沿岸の諸村から輪銭を徴収していたことが読める。その創祀は古墳時代と推定される。

鎮守の森と斜面林は、樹齢数百年もする樹林が多い。銀杏、欅ケヤキ、松、樫、杉など20本が市指定の保全樹木である。

鳥の博物館は日本唯一の鳥の総合博物館として、平成2年に開館しました。水の館とは対象的な鳥かごの"幾何学的形態の窓枠"が目につく建物です。

山階鳥類研究所は昭和59年に渋谷から我孫子市に移転。わが国唯一の民間鳥類専門研究機関で総裁は秋篠宮文仁殿下、故山階芳麿博士設立の山階鳥類標本館が前身である。標本6万点、図書2万冊という。

出土品は市役所下の市民会館考古展示室にあります。

6世紀中頃、古墳時代我孫子地区第2期の前方後円墳を囲む円墳(家族墓)8基。中心に首長のものと見られる1号墳の竪穴式石室がある。1号墳の石室に7体、4号墳の石室には5体と続いて2号、3号、5号墳の順に代々営造された1系列の家族墓である。2代目の4号墳は帆立貝形古墳に変わり後円墳と同じ大きさを保っているが、代を重ねてその規模は縮小している。直刀、鉄鏃、鍔、管玉、小玉などの出土品がある。宅地化で現存する3基の古墳の確認は難しく、その面影はない。

6世紀中葉、古墳時代我孫子地区第2期の円墳15、前方後円墳1からなる古墳群で子の神から西600mの斜面台地に分布しています。高野山古墳群の2倍の規模を持つ複数の古代家族の墓域です。当時家長はある世代で前方後円墳を作るという慣しがあり、子ノ神神社の地にその1基があります。

大正7年、西洋史専門東大教授が別荘とした。同10年、我孫子本陣の離れを買取り移築している。大名が泊った部屋は其のまま残されている。本来は瓦葺ではあるが、関東大震災の経験から銅葺にしたという朝鮮風別荘もある。竹を好まれ、竹林は基より、外壁の竹細工が目に付く他、京都大徳寺貫主揮毫の"竹"の掛け軸がある。バーナード・リーチ設計、別荘の大工佐藤鷹蔵が作った三角椅子二脚、肥後細川家ゆかりの国学者中島広足の書がさり気なくある。教授は学生のゼミ用に設計したそうである。

村川堅固別荘の庭の下にはチョウチョウ園から下る坂道がある。家並みはあるが静かな坂道である。筆者は村川堅固坂と呼んでいる。当時は この坂下から小船で沼に出ることが出来たそうです。

●当別荘と周辺の斜面緑地は、国土交通省関東地方整備局によって「関東の富士見100景」に選定されました。

(広報あびこ 平成17年7月16日号・No1145より)

絵 村川別荘の朝鮮風建物 梅津一晴

絵 村川別荘の朝鮮風建物 梅津一晴第6回景観奨励賞受賞の世界一小さいチョウチョ園がある。個人の趣味が近隣の子供,大人達を虫の世界に引き込み、昆虫も一生懸命生きている事を知ってもらっている。

以下、景観あびこ10号インタビューより抜粋

私は埼玉県の見沼で育ちました。見沼は首都圏に残る最大の自然空間と言われています。蝶々は小さい時から大好きでした。蝶々というよりアオムシ、イモムシが好きだったのです。蝶々は飛ぶことが出来ますが、アオムシはじっとしていて、他の昆虫の餌になってしまう。一番弱い。それでなんとなく守ってやろうと言う気持ちです。28年たちました。育てた卵は25種類、我孫子には50種類くらいいると聞いています。蝶々の好きな餌は蜜元の花、食草、蝶々の種類によって違いますが、セットにして植えて置くと必ず来てくれます。

<はけの路>

雨季には、崖の帯水層から一面に地下水が滴り、場所によっては"はけの路"は水浸しになります。

大正11年(1922)に我孫子に移るが、翌年5月には生涯の師と仰いだ志賀直哉を慕って京都に行く。「家の前の手賀沼に舟を出して水泳ぎもした、シジミ取りもした。夏の手賀沼は両岸に青葦が茂って、葦きり雀が鳴き飛び、風の日は長い葦原が吹きうねり、柔らかいそして強い線が描かれた」と述べている。 敷地の西側を下る坂道を付近の人は"古墳坂 "と呼んでいる。

弁天山の麓にあり、現在は記念公園になっている。書斎は緑2丁目の宮大工佐藤鷹蔵が作ったもの。彼は大正14年(1925)に弁天山(雁明1976)」に家付きの土地を買い居を構える。入居に当たって増築するが、希望する自邸の景観をスケッチし、大工に示して建てている。その作品には手賀沼や我孫子の情景を描いたものが多い。7年滞在している。

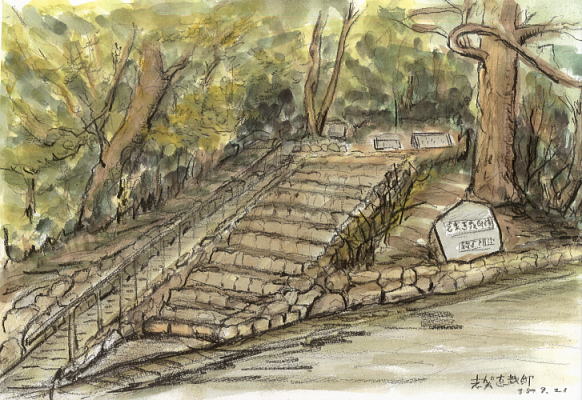

絵 志賀直哉邸跡入口 高野瀬 恒吉

雑誌「白樺」を中心に発展した白樺派は大正デモクラシー時代の新しい文芸活動です。当時、白樺派の中心人物の志賀直哉、武者小路実篤、柳宗悦らが我孫子に住み多くの同人や信奉者が来訪。我孫子は矢張り文学者の多い鎌倉に並び称せられる文士村でした。美しい手賀沼の自然環境から創造活動のエネルギーを受けて、彼等は我孫子で多くの優れた作品を創り上げました。また、文学に止まらず絵画や彫刻などについてもその時代の一番良い芸術を先取りし、ロダンや印象派の絵画 などを積極的に紹介したのです。

当時の文化をリードした白樺派が、手賀沼のほとりで育まれ、大きく発展した事は、我孫子の素晴らしい文化的財産です。(白樺文学館パンフより)

公園は杉村楚人冠の敷地(楚人冠自称白馬城)の南端、"観音山"と言う手賀沼を見下ろす高台にあり彼の碑が立つ。

楚人冠は朝日新聞ロンドン特派員、大正4年の世界新聞大会日本代表として渡米、後朝日新聞の最高幹部として永く活躍した大記者である。地元にあっては我孫子ゴルフ倶楽部の創設に力を尽し、手賀沼を「アサヒグラフ」を通して世間に紹介、別荘地として発展のきっかけを作ったと言われる。

我孫子警察寿派出所からは入る古い道筋にある杉村宅の坂道は古い屋敷の木立に覆われ、夏の散歩では一息したくなる涼しげな坂道の風景を見ることが出来る。(筆者は楚人冠坂と呼んでいる。)

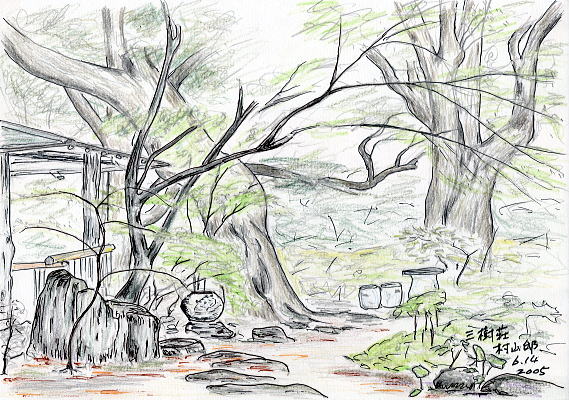

長姉直枝の所有する別荘に柳夫妻は転居してきた。路を挟んで東隣に嘉納治五郎の別荘があった。嘉納は柳の母の弟、柳の別荘は沼を望む天神山と言う高台にあって椎の木の古木が3本屹立しており、嘉納は三樹荘と命名した。

現三樹荘主の村山祥峰さんはこう話す。「昭和15年、手賀沼のほとりを歩いていてタバコ屋から坂(天神坂)を登ってみた。当たりには一軒の家もない。大変急な坂でYの字に掘れていた。登り着いてみると右側の竹林の中に別荘らしきものがあった。後で、嘉納治五郎のものと分かった。その向かいに空き家があって木戸が開いている。何度呼んでも返事がない。入ってみて素晴らしい風景に圧倒 されてたたずんだ。」 (景観あびこ 1号 インタビュー)

三樹荘の西端には南作古墳があり、古墳が風向明媚な地に造られたことを感じ入る。乾山はこの古墳の麓に窯を作った。バーナード リーチはそれを譲り受けた。

絵 三樹荘 梅津 一晴